7月21日から晴天に恵まれ、町内一斉に始まった秋まき小麦の収穫が24日に終る。JAの小麦乾燥施設は3時間、4時間待ちの大混雑になるが、20年位前までは朝帰りが普通だったことを考慮すると『まだいい方か・・・。』

出荷伝票を整理していないが、今まで最高の収量、品質の可能性があるようです・・・。期待を込めて。

小麦収穫班2〜3人、加工用キャベツ収穫班12〜15人で、夏日のなか汗を流して作業を頑張っていた。加工用キャベツは端境期にあって品不足のなか、JAから休日出勤を依頼されていたが・・・。

1日22〜28トン出荷するのが精一杯であり、従業員も疲れている。町内の花火大会で🍺生ビールで疲れをいやし?日曜日はゆっくり休んでもらった。小麦収穫班は休み返上ですが・・・。

後日談。私たちの生産組合は4戸の農家で構成され、品種『きたほなみ』のみ面積は73ha、ニューホーランド製コンバイン3台(36年、30年、18年使用)の古い機械だが大丈夫です。Sサービスに整備を全面依頼し、年間整備費は1000円〜2000円/10a 当たりと安く、期間中ほとんどトラブルなしで稼働が可能。

当集団のメンバーが乾燥麦推定収量が町で一番のようです。10a当り15俵(900キロ)を超える。他のメンバーもその数値に近く、素晴らしい出来秋となった。我がファームですか?町の平均(685キロ)くらいかな。ガクン。参考までに十勝管内20地区の収量順位は1位更別村、2位幕別町、3位芽室町、4位帯広市、5位に鹿追町がランクインしている。高原(山麓)地帯としては健闘しました。

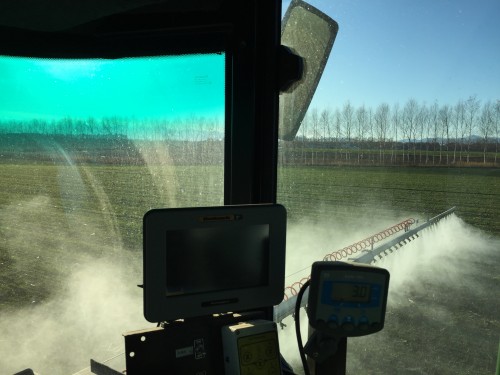

写真は鹿追町最高の収量を記録した小麦です。(前年小麦)田端式播種機で9月14日ごろに播種する。生育抑制剤はエスレル、追肥は硫安で4回95キロほど、防除毎に尿素1%、P-MAXと極秘栄養剤を散布かな?。

♦

♦

9月16日、湿地から優先で秋まき小麦を始める。雨に降られるとと当分の期間、圃場に入れないので。雨水が停滞している箇所は避けなければならない。1週間ほどで綺麗に発芽する。来年の7月末に収穫期を迎える。

9月16日、湿地から優先で秋まき小麦を始める。雨に降られるとと当分の期間、圃場に入れないので。雨水が停滞している箇所は避けなければならない。1週間ほどで綺麗に発芽する。来年の7月末に収穫期を迎える。

3月末にはほとんど雪が解け、吹き溜まりに少々残雪があるのみとなった。この秋播き小麦の(品種きたほなみ)は元気に生育している。

3月末にはほとんど雪が解け、吹き溜まりに少々残雪があるのみとなった。この秋播き小麦の(品種きたほなみ)は元気に生育している。